|

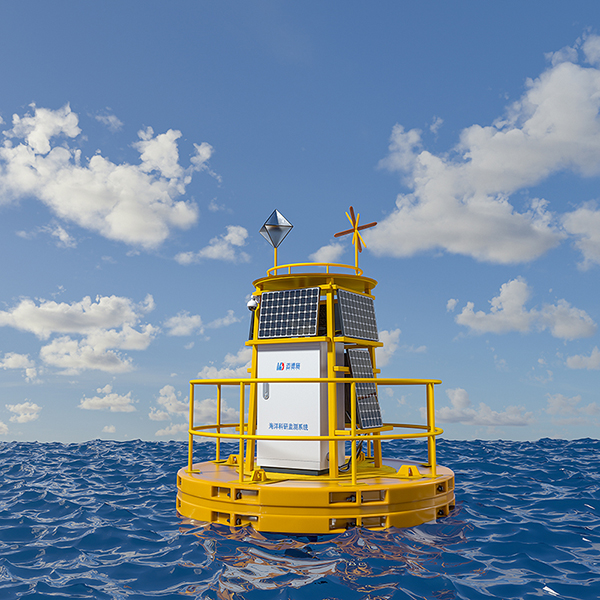

海洋浮標水質監測站長時間暴露于海洋環境,外表易附著海洋生物(如貝類、藻類)、泥沙、鹽垢及油污,若不及時清潔,會加重浮標負載、腐蝕外殼、遮擋傳感器探頭,影響監測精度與設備壽命。需遵循 “安全優先、分區清潔、避免損傷” 原則,規范開展外表清潔操作。

一、清潔前準備:筑牢安全與操作基礎 清潔前需做好設備、工具與安全防護準備,確保操作有序開展。 設備狀態確認:提前遠程關閉浮標上非必要運行的監測模塊(如水質傳感器、數據傳輸模塊),記錄設備當前運行參數;若需登標清潔,需通過船只靠近浮標,確認浮標錨泊穩定,無劇烈晃動后,搭建安全登乘平臺(如跳板),確保人員通行安全。 工具與耗材準備:準備軟質清潔工具(如尼龍刷、海綿、無塵布),避免使用硬質工具(如鋼絲球、金屬刮板)刮傷浮標外殼與傳感器表面;配備專用清潔試劑(如中性海洋生物清除劑、淡水、去鹽垢溶液),禁止使用強酸強堿試劑,防止腐蝕設備;攜帶安全防護裝備(如防滑手套、救生衣、護目鏡),登標人員需全程穿戴,同時準備應急救援設備(如救生圈、急救包)。 環境評估:關注海洋氣象與海況,選擇風力≤4 級、浪高≤1.5 米、無暴雨雷電的時段開展清潔;避開赤潮、油污污染嚴重的海域,若浮標表面附著大量油污,需先準備吸油棉,避免油污擴散污染清潔區域。 二、分部件清潔流程:精準清除污染物 需按浮標不同部件的材質與功能特性,采取差異化清潔方式,重點清潔易積污且影響設備運行的部位。 浮標主體外殼清潔:針對浮標聚乙烯或不銹鋼外殼,先用淡水沖洗表面泥沙與松散附著物;對附著的貝類、藻類等海洋生物,用軟尼龍刷蘸中性清除劑輕柔刷洗,從頂部向底部有序清潔,避免污染物墜入浮標底部傳感器區域;若外殼有鹽垢,用去鹽垢溶液浸濕海綿后擦拭,再用淡水沖洗干凈,確保外殼無殘留試劑與污染物,恢復表面光滑度。 傳感器探頭清潔:水質傳感器(如溶解氧、濁度、pH 傳感器)探頭是清潔重點,需先拆下探頭保護罩,用無塵布蘸淡水輕輕擦拭探頭表面,去除鹽霧與輕微附著物;若探頭表面有頑固生物附著(如藻類),用軟毛刷蘸稀釋后的中性清潔劑(濃度≤5%)輕輕刷洗,避免觸碰探頭敏感膜或光學窗口;清潔后用純水沖洗探頭,晾干后重新安裝保護罩,確保探頭無遮擋、無損傷。 數據傳輸與供電部件清潔:對浮標頂部的太陽能板、雷達反射器、數據天線,先用壓縮空氣(壓力≤0.2MPa)吹去表面灰塵與海鳥糞便;太陽能板表面用無塵布蘸純水擦拭,若有鳥糞或油污,可蘸少量中性洗潔精溶液清潔,再用純水沖凈,確保太陽能板透光率;天線與雷達反射器需用軟布擦拭表面鹽垢,檢查接口處密封圈是否完好,清潔后涂抹專用防護油脂,防止海水滲入。 浮標底部與錨鏈連接部清潔:浮標底部易堆積泥沙與海洋生物,需用尼龍刷蘸淡水刷洗,重點清潔錨鏈連接環處,去除附著的貝類與鐵銹,刷洗后用淡水沖凈,在連接環活動部位涂抹防銹油脂,確保錨鏈轉動靈活;若底部裝有水下傳感器(如溫度深度傳感器),需用海綿輕輕擦拭傳感器外殼,避免拉扯傳感器線纜,清潔后檢查線纜密封套是否完好。 三、清潔后檢查:確保設備功能正常 清潔完成后需全面檢查,排除清潔過程中可能產生的隱患。 外觀與損傷檢查:逐一檢查浮標外殼、傳感器探頭、太陽能板等部件,確認無劃痕、變形、腐蝕痕跡;檢查線纜接口、密封圈是否松動或損壞,若發現密封件老化,需及時更換,防止海水滲入設備內部。 設備功能測試:重新啟動此前關閉的監測模塊,遠程監測傳感器數據是否正常(如溶解氧、濁度讀數穩定,無異常波動);測試數據傳輸功能,確認浮標與岸基平臺的通信是否通暢;檢查太陽能板充電效率,對比清潔前后的充電電流,確保清潔后效率提升且無故障。 清潔效果驗證:觀察浮標表面是否仍有殘留污染物(如鹽垢、海洋生物碎片),傳感器探頭表面是否潔凈透明;記錄清潔前后的浮標外觀照片與設備運行參數,建立清潔檔案,為后續清潔周期設定提供參考。 四、注意事項:規避操作風險 清潔過程中需嚴格遵守安全與設備保護要求,避免二次損傷。 操作規范:登標人員需站穩扶牢,禁止在浮標邊緣過度傾斜操作;清潔時避免工具或身體撞擊傳感器、天線等精密部件,防止設備移位或損壞;禁止將清潔試劑直接倒入海中,剩余試劑需回收至船上,統一處理。 周期設定:根據海域污染程度與海洋生物附著速度,設定清潔周期(如近岸海域每 2-3 個月一次,遠海海域每 6 個月一次),赤潮高發期需縮短清潔間隔,避免生物大量附著影響浮標穩定性。 特殊情況處理:若清潔時發現浮標外殼嚴重腐蝕、傳感器探頭損壞,需暫停清潔,優先進行應急維修或部件更換;遇突發惡劣海況(如風力驟增、浪高超過安全范圍),需立即停止操作,人員撤離至船只,確保人身安全。 通過規范開展海洋浮標水質監測站外表清潔,可有效減少污染物對設備的損害,保障監測數據的準確性與設備的長期穩定運行,為海洋水環境監測與生態保護提供可靠支撐。

|