|

海洋浮標水質監測站的選址直接影響監測數據的代表性、設備運行的穩定性及運維工作的可行性,需綜合考量海洋環境特征、監測目標及技術條件,遵循科學嚴謹的選址規范,確保監測站能長期有效發揮作用。

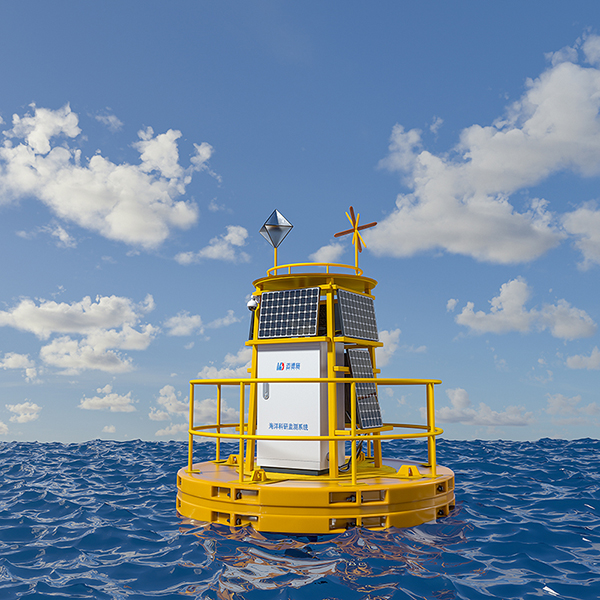

一、海洋環境條件適配性 選址需優先評估海域動力環境的穩定性,避開強潮流區與巨浪頻發帶,選擇水流平緩、波浪高度在設備耐受范圍內的區域,減少極端水文條件對浮標錨泊系統的沖擊。底質類型需適配錨泊需求,泥質或砂質海底更利于錨體固定,避免在巖礁密集區或沉船等障礙物周邊部署,防止纜繩纏繞或碰撞損壞。 水深條件需符合設備采樣要求,確保浮標搭載的傳感器能在預設水層穩定工作,同時避免過淺水域因潮汐變化導致設備觸底。水溫、鹽度的垂直分層特征也需納入考量,選址應能反映監測區域的典型水文結構,使采集數據具有區域代表性。此外,需評估海域泥沙含量,避免高濁度水域因顆粒物附著影響傳感器精度。 二、監測目標與功能匹配性 針對不同監測目標需差異化選址。若聚焦于污染源監控,應部署在排污口、河口等污染物擴散路徑上,且位于潮流主方向的下游側,確保能捕捉污染物遷移軌跡。為掌握海域整體水質狀況,需選擇能代表區域水團特征的位置,避開局部環流影響顯著的水域,保證數據反映大范圍水質狀況。 對于生態敏感區監測,選址需靠近珊瑚礁、紅樹林等生態系統周邊,且處于其環境影響范圍內,能及時捕捉水質變化對生態系統的潛在威脅。若用于環境容量評估,站點應均勻分布于目標海域,形成覆蓋合理的監測網絡,兼顧不同功能分區的水質差異。 三、設備安全與運維可行性 選址需保障設備長期安全運行,遠離繁忙航道及漁業作業區,避開船舶錨地或拖網作業范圍,減少碰撞風險。周邊不應存在水下電纜、管道等設施,防止錨泊系統對其造成破壞或被其纏繞。同時,需評估臺風、風暴潮等災害性天氣的影響頻次,優先選擇災害影響較小的區域,或在選址時強化設備抗災能力設計。 運維便利性是選址的重要指標,站點應位于船舶可達性良好的海域,距離港口或補給點的航程在合理范圍內,縮短應急響應與常規維護的時間成本。氣象條件也需適配運維需求,選址區域的全年可作業天數應滿足維護頻率要求,避免因持續惡劣天氣導致運維受阻。 四、數據傳輸與供電條件 選址需確保通信信號通暢,優先選擇衛星信號覆蓋良好的區域,避開地形遮擋或電磁干擾源,保障數據實時傳輸的穩定性。若采用岸基無線通信,需評估站點與基站的直線距離及信號衰減情況,必要時通過中繼設備增強信號。 對于太陽能供電的浮標,選址應保證充足的光照條件,避免長期被島嶼、海礁遮擋陽光,確保電池儲能滿足設備運行需求。在高緯度或陰天較多的海域,需結合實際光照時長評估供電系統的適配性,必要時配備輔助供電裝置。 五、生態保護與合規性 選址需避開海洋自然保護區的核心區域,遠離珍稀水生生物的棲息地或洄游通道,減少設備部署對生態系統的干擾。在漁業資源豐富的海域,需評估浮標對魚類聚集的潛在影響,避免成為人工漁礁而改變局部生態結構。 選址需符合海洋功能區劃要求,獲得相關部門的審批許可,確保部署位置不與其他海洋利用活動沖突。同時,需考慮周邊海域的開發規劃,避開未來可能的填海、養殖等工程區域,保障監測站的長期存續性。 通過嚴格遵循上述選址要求,可使海洋浮標水質監測站在獲取高質量數據的同時,最大限度降低環境風險與運維成本,為海洋環境管理、生態保護及災害預警提供可靠的技術支撐。

|